Luftreiniger mit MERV-13-Filtern revolutionieren die Raumluftqualität – ohne teure Ersatzfilter und komplizierte Wartung. Ein selbst gebauter Luftreiniger mit Kastenventilator kostet nur einen Bruchteil kommerzieller Systeme und übertrifft diese oft in der Leistung.

Was zunächst wie eine Bastellösung erscheint, erweist sich bei näherer Betrachtung als hocheffiziente Alternative zu teuren Markengeräten. Die Kombination aus einem Standard-Boxventilator und hochwertigen MERV-13-Filtern schafft nicht nur saubere Raumluft, sondern senkt die laufenden Kosten um bis zu 60 Prozent. Während konventionelle Luftreiniger ihre Besitzer durch überteuerte Ersatzfilter langfristig belasten, setzt das DIY-System auf bewährte Industriestandards und günstigen Nachschub. Studien zur Innenraumluftqualität bestätigen: Die mechanische Partikelabscheidung funktioniert auch ohne teure Markentechnik – entscheidend sind Filterfläche, Luftdurchsatz und die richtige Dimensionierung.

HEPA-Ersatzfilter treiben Betriebskosten in astronomische Höhen

Kommerzielle Luftreiniger locken mit niedrigen Anschaffungspreisen, doch die wahren Kosten offenbaren sich erst im Betrieb. HEPA-Ersatzfilter kosten zwischen 30 und 80 Euro pro Stück und müssen alle drei bis sechs Monate gewechselt werden. Bei intensiver Nutzung summieren sich die Filterkosten schnell auf mehrere hundert Euro jährlich – oft mehr als das ursprüngliche Gerät gekostet hat.

Das Geschäftsmodell basiert auf proprietären Filtersystemen: Jeder Hersteller verwendet eigene Abmessungen und Anschlüsse, sodass Verbraucher an teure Originalfilter gebunden sind. Diese Abhängigkeit ermöglicht überhöhte Margen, die weit über den tatsächlichen Materialkosten liegen. Technisch gibt es keinen Grund für diese Preispolitik – die Physik der Luftfiltration lässt sich auch mit Standardkomponenten umsetzen.

Dabei entstehen die hohen Kosten nicht durch den Stromverbrauch der Geräte, sondern ausschließlich durch die Ersatzteilstrategie. Viele Hersteller verdienen mehr an den Filtern als am ursprünglichen Gerätekauf. Dieses System funktioniert nur, solange Verbraucher keine Alternative kennen – doch genau hier setzt das DIY-Konzept mit MERV-Filtern an.

MERV-13-Filter erreichen professionelle Luftreinigung für den Hausgebrauch

Der MERV-Standard definiert Filterleistung nach wissenschaftlichen Kriterien und bietet eine kostengünstige Alternative zu HEPA-Systemen. MERV-13-Filter scheiden bereits 85 Prozent aller Partikel zwischen 1,0 und 3,0 Mikrometern ab – dazu gehören Pollen, Schimmelsporen und der Großteil des Hausstaubs. Bei Partikeln über 3 Mikrometern erreichen sie nahezu 100 Prozent Abscheidung.

Diese Werte genügen für die meisten Haushaltsanwendungen vollkommen. Während HEPA-Filter für medizinische Reinräume entwickelt wurden, zielen MERV-13-Systeme auf typische Wohnraumbelastungen ab. Die Filtration von Allergenen, Tierhaaren und Blütenstaub gelingt hervorragend – ohne die Nachteile überdimensionierter HEPA-Technologie.

Entscheidend ist die praktische Verfügbarkeit: MERV-13-Filter gibt es in Standardgrößen wie 40×40 oder 50×50 Zentimetern für 10 bis 20 Euro pro Stück. Sie passen in handelsübliche Filterrahmen und lassen sich problemlos von verschiedenen Anbietern beziehen. Diese Standardisierung durchbricht das Monopol der Gerätehersteller und schafft echten Preiswettbewerb bei den Verbrauchsmaterialien.

DIY-Luftreiniger Bauanleitung: Maximale Leistung mit minimalen Kosten

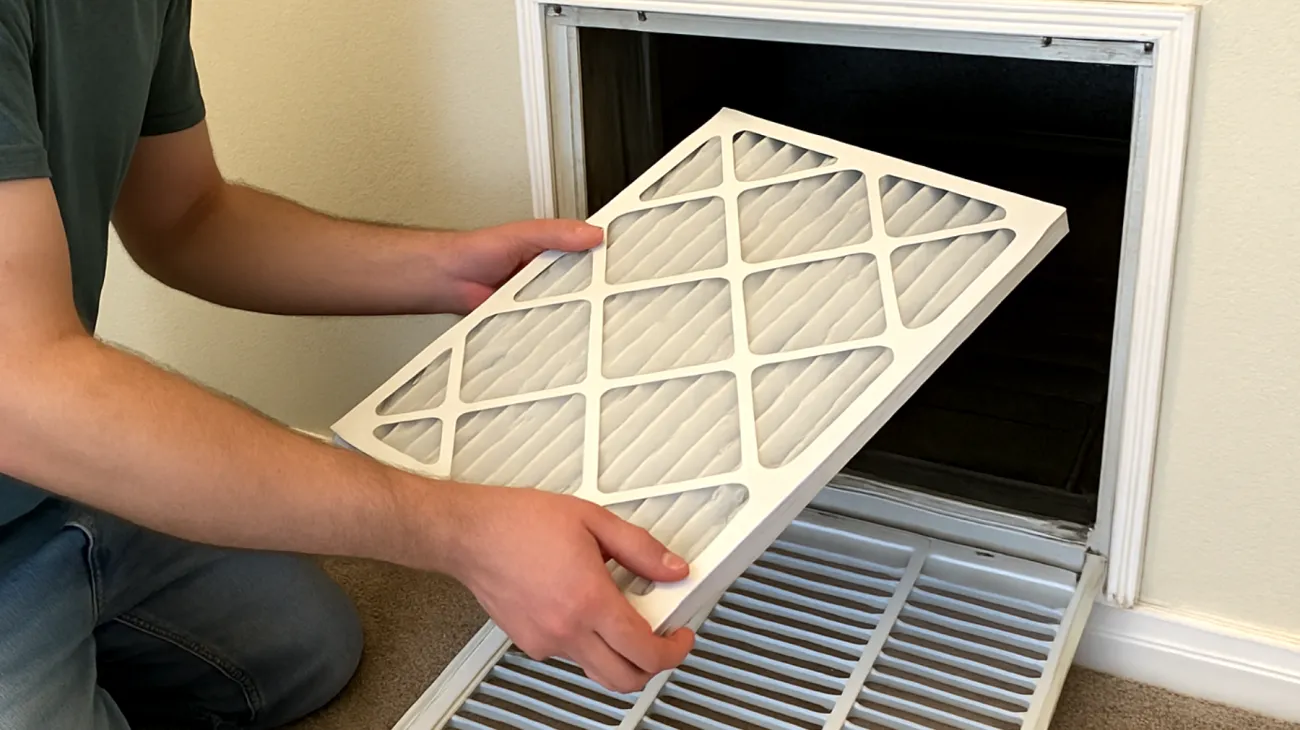

Der Aufbau eines effektiven DIY-Luftreinigers erfordert nur wenige Komponenten und grundlegende handwerkliche Fähigkeiten. Ein Kastenventilator mit etwa 40 Zentimetern Durchmesser bildet das Herzstück, kombiniert mit einem passenden MERV-13-Filter und einfachen Befestigungsmitteln wie Spanngurten oder Klettbändern.

Die Konstruktion folgt einem simplen Prinzip: Der Ventilator saugt Luft durch den großflächigen Filter und bläst sie gereinigt in den Raum. Dabei ist die Luftstromrichtung entscheidend – der Filterpfeil muss zum Ventilator zeigen. Eine luftdichte Abdichtung zwischen Filter und Ventilatorrahmen verhindert Bypass-Ströme, die die Reinigungsleistung mindern würden.

Für zusätzliche Geruchsfiltration lässt sich optional eine Aktivkohleschicht integrieren. Dazu wird granulierte Aktivkohle zwischen zwei dünne Vlieslagen gespannt und als zusätzlicher Filter eingebaut. Diese Erweiterung kostet wenige Euro, bindet aber flüchtige organische Verbindungen und Geruchsmoleküle, die durch reine Partikelfilter hindurchgehen.

Die optimale Platzierung erfolgt erhöht und zentral im Raum für beste Luftzirkulation. Ein stabiler Hocker oder Tisch verbessert die Umwälzung erheblich gegenüber einer Bodenaufstellung. Bei einem Raumvolumen von 30 bis 40 Kubikmetern erreicht ein leistungsstarker Ventilator mehrere Luftwechsel pro Stunde – ein Wert, den viele teure Markengeräte nicht schaffen.

Große Filterfläche verlängert Nutzungsdauer und senkt Folgekosten drastisch

Der Kostenvorteil des DIY-Systems resultiert hauptsächlich aus der großen Filterfläche. Während kommerzielle Geräte aus Platzgründen auf kompakte Filter setzen, nutzt die Eigenbau-Variante die volle Ventilatoroberfläche als Filterfläche. Diese großzügige Dimensionierung bringt mehrere Vorteile: geringerer Strömungswiderstand, niedrigere Lautstärke und deutlich längere Standzeiten.

Ein großflächiger MERV-13-Filter verstopft langsamer als kleine HEPA-Kartuschen, da sich die Partikelbeladung auf mehr Filtermaterial verteilt. In der Praxis bedeutet dies oft eine Verdopplung der Nutzungsdauer gegenüber herkömmlichen Systemen. Statt alle drei Monate reicht ein Wechsel alle sechs Monate – bei gleichzeitig niedrigeren Anschaffungskosten pro Filter.

Diese verlängerte Standzeit kombiniert mit dem günstigen Filterpreis ergibt Einsparungen von bis zu 60 Prozent bei den jährlichen Betriebskosten. Ein MERV-13-Filter für 15 Euro, der sechs Monate hält, kostet 30 Euro jährlich. Ein proprietärer HEPA-Filter für 50 Euro mit dreimonatiger Standzeit schlägt mit 200 Euro jährlich zu Buche – ein Unterschied, der sich über die Nutzungsdauer erheblich summiert.

Zusätzlich schafft die Standardisierung Flexibilität bei der Lieferantenwahl. Verschiedene Anbieter konkurrieren um MERV-Filter, was die Preise stabil niedrig hält. Bei proprietären Systemen gibt es hingegen nur einen Anbieter – mit entsprechenden Preiskonsequenzen für die Verbraucher.

Aktivkohle-Integration für vollständige Schadstoffbindung

MERV-Filter excellen bei der Partikelabscheidung, stoßen aber bei gasförmigen Verunreinigungen an ihre Grenzen. Kochgerüche, Zigarettenrauch oder Ausdünstungen neuer Möbel passieren Partikelfilter weitgehend ungehindert. Hier bietet die Integration von Aktivkohle eine elegante und kostengünstige Lösung.

Die Umsetzung ist denkbar einfach: Granulierte Aktivkohle wird zwischen zwei dünne Vlieslagen gefüllt und als zusätzliche Filterstufe montiert. Diese Sandwich-Konstruktion bindet flüchtige organische Verbindungen und Geruchsmoleküle effektiv, während der Hauptfilter weiterhin die Partikelreinigung übernimmt. Der modulare Aufbau erlaubt flexibles Nachrüsten je nach Bedarf.

Besonders wirksam zeigt sich diese Kombination in Küchen, bei Renovierungsarbeiten oder in Raucherhaushalten. Die Aktivkohle neutralisiert Gerüche zuverlässig und bindet schädliche VOCs aus Farben, Klebstoffen oder Reinigungsmitteln. Ein Austausch der Kohleschicht alle zwei bis drei Monate bei starker Belastung hält die Geruchsfiltration auf optimalem Niveau.

Praktischer Dauerbetrieb: Stromverbrauch und Wartungsfreundlichkeit

Ein DIY-Luftreiniger eignet sich hervorragend für den Dauerbetrieb und übertrifft kommerzielle Geräte oft in der Alltagstauglichkeit. Moderne Kastenventilatoren verbrauchen zwischen 50 und 100 Watt, was bei durchgehendem Betrieb etwa 1 bis 2 Euro wöchentliche Stromkosten verursacht. Dieser moderate Energiebedarf macht einen 24-Stunden-Betrieb wirtschaftlich vertretbar.

Die Geräuschentwicklung hält sich in Grenzen: Auf niedriger Stufe arbeiten die meisten Systeme unter 50 Dezibel – vergleichbar mit einem leisen Kühlschrank. Für den Nachtbetrieb ist diese Lautstärke durchaus akzeptabel, zumal der gesundheitliche Nutzen sauberer Luft den geringen Geräuschpegel aufwiegt.

Ein großer Vorteil liegt in der Wartungsfreundlichkeit: Der offene Aufbau ermöglicht jederzeit eine Sichtkontrolle des Filterzustands. Verschmutzungen sind sofort erkennbar, was zu bedarfsgerechten Wechselintervallen führt. Kommerzielle Geräte verstecken ihre Filter oft in unzugänglichen Gehäusen, wodurch Wartung zur lästigen Pflicht wird.

Die Flexibilität des Systems zeigt sich auch bei saisonalen Anpassungen: In der Pollensaison kann auf MERV-14 oder MERV-16 aufgerüstet werden, während in der Heizperiode die Aktivkohle-Ergänzung gegen trockene Heizungsluft hilft. Diese Anpassbarkeit ist bei starren Markensystemen nicht möglich.

Warum DIY-Luftreiniger kommerzielle Systeme langfristig schlagen

Die scheinbar improvisierte DIY-Lösung entpuppt sich bei näherer Betrachtung als durchdachtes System mit klaren Vorteilen gegenüber kommerziellen Alternativen. Die Kostenersparnis durch günstige MERV-Filter und die Unabhängigkeit von Herstellerbindungen schaffen wirtschaftliche Nachhaltigkeit über Jahre hinweg.

Technisch orientiert sich der Ansatz an bewährten Prinzipien der Industrielüftung statt an Designvorgaben oder Marketingstrategien. Das Ergebnis ist ein System, das primär der Funktion dient: saubere Luft bei minimalen Betriebskosten. Die große Filterfläche und der offene Aufbau maximieren die Effizienz ohne künstliche Beschränkungen.

Langfristig bietet das DIY-Konzept auch Zukunftssicherheit: MERV-Filter basieren auf Industriestandards, die auch in zehn Jahren verfügbar sein werden. Proprietäre Systeme werden hingegen oft nach wenigen Jahren eingestellt, wodurch teure Geräte zu nutzlosem Elektroschrott werden. Diese Nachhaltigkeit macht die Eigenbau-Variante zu einer Investition, die sich sowohl kurzfristig als auch langfristig auszahlt.

Für technikaffine Haushalte eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten: Integration von Sensoren zur Luftqualitätsmessung, automatische Steuerung oder Vernetzung mit Smart-Home-Systemen. Die offene Bauweise lädt zu Experimenten und Verbesserungen ein – ein Vorteil, den geschlossene Markensysteme niemals bieten können.

Inhaltsverzeichnis